Wetterprognose: Radikaler Umbau der Großwetterlage - Durchbruch des Winters?

Ein Wetterwechsel setzt zum Jahreswechsel ein und wird die Großwetterlage im Verlauf der ersten Januar-Dekade möglicherweise auf den Kopf stellen können. Ob dabei auch etwas für den Winter über Deutschland herausspringt, hängt von einem Blockadehoch auf dem Atlantik ab.

Für die Jahreszeit erheblich zu warm. Die kommenden Tage sind von einer leicht unbeständigen Südwestwetterlage geprägt, bei der die Temperaturen auf +4 bis +8 Grad und örtlich bis +12 Grad ansteigen können. Weit weg vom Winter.

Sturm und etwas kühler

Ein Sturmtief zieht von Donnerstag bis Silvester von England in Richtung Skandinavien und beeinflusst mit seinen südlichen Gradienten das Wetter über Deutschland. Insbesondere über der Nordhälfte ist mit einem lebhaften Wind zu rechnen, der über exponierten Lagen und den Küsten zu stürmischen Windböen führen kann. Ist die Niederschlagsmenge bis Silvester noch als schwach bis mäßig zu bewerten, so nimmt die Niederschlagsneigung bis zum 3. Januar wieder zu. Nach einer kurzen Windabschwächung zum 1. Januar, erreicht zum 2. Januar das nächste Sturmtief Deutschland und führt auf seiner Rückseite kühlere Luftmassen nach Süden, was die Temperaturen mit +2 bis +6 Grad in den nasskalten Bereich absinken lässt. Schnee-, Schneeregen- oder Graupelschauer sind ab den mittleren Lagen möglich. Mehr dazu: Wetter Januar.

Erhaltungsneigung - der Winterkiller

Für einen gravierenden Wetterwechsel muss der Polarwirbel zunächst einmal geschwächt werden. Das kann auf unterschiedliche Art und Weise geschehen. Für gewöhnlich beginnt dieser Prozess mit Hochdruckeinschüben in den Polarwirbel. Nachfolgend nimmt der Polarwirbel eine unrunde Formation ein und neigt entlang seiner Polarfront zu erhöhten Wellenbewegungen.

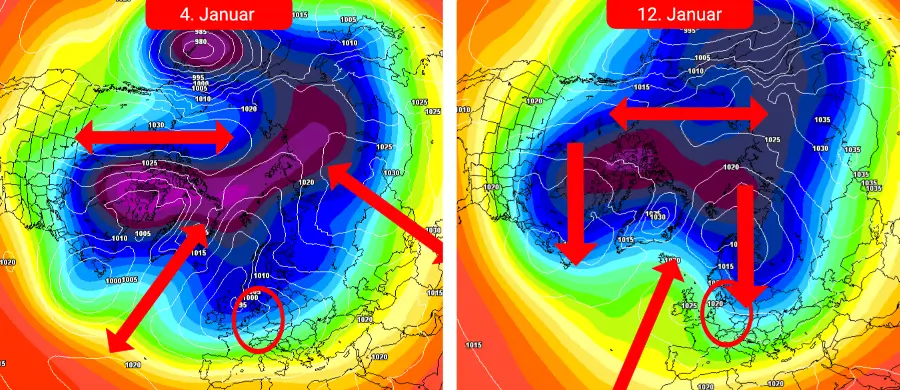

Diese Wellenbewegungen können - je nach Wellental oder Berg - warme oder auch kalte Luftmassen nach Deutschland führen. Schaut man sich die Wetterprognose der beiden Vorhersage-Modelle an, so erkennt man aber noch ein anderes Verhalten. Die Hochdruckzone dehnt sich zwischen Alaska und Sibirien aus und befördert in einem nicht enden wollen Strom kalte Luftmassen polaren Ursprungs über das östliche Kanada. Dort angekommen, wird bei Neufundland ein Tiefdrucksystem nach dem anderen initialisiert, welche mit einer gut funktionierenden Tiefdruckrinne nach Mitteleuropa gelangen.

Weiterhin viel Regen, Wind und Sturm

Bedingt durch den Achsverlauf den Polarhochs von Kanada nach Sibirien, wird die Möglichkeit einer Querverbindung zum Azorenhoch vereitelt. Ein Blockadehoch kommt nicht zustande und so erhält sich die Westwindwetterlage immer wieder von Neuem. In der Meteorologie spricht man von einer ausgeprägten Erhaltungsneigung und so lange die Achsausrichtung des Polarhochs so verläuft, ist nicht viel vom Winter über Deutschland zu erwarten. Stattdessen wird es weiterhin kräftigen Regen und stürmischen Wind geben.

Winterwetter: Radikaler Umbau der Großwetterlage?

Schaut man sich die oben stehenden Wetterkarten noch einmal genauer an, so erkennt man in der Vorhersage der Amerikaner einen bis zum 6. Januar anderen Strukturaufbau des Polarhochs. Das System über Kanada wird isoliert. Diese Entwicklung bietet dem Azorenhoch die Gelegenheit, sich nach Norden zu entwickeln. Das bedeutet, dass der warme und in Phasen auch turbulente Wettercharakter noch mindestens bis zum 6. Januar anhalten wird.

Im Umkehrschluss aber agiert das Azorenhoch ab dem 7. Januar als Blockadehoch. Die Tiefdruckrinne wird zerstört und die Westwetterlage endet abrupt. Bis zum 11. Januar gelingt es dem Blockadehoch sich als autarkes System zwischen dem östlichen Kanada, Grönland und Island zu positionieren. Die Zirkulation ist absolut gestört und der NAO-Index nimmt einen deutlich negativen Wert an. Die Großwetterlage wird auf den Kopf gestellt.

Der Winter lässt grüßen

Das Strömungsmuster meridionalisiert und von Norden werden kalte Luftmassen arktischen Ursprungs bis an die Alpen geführt. Da die Luftmasse über Europa bis in den Januar ungewöhnlich warm ist, muss die arktische Luft einiges an Energie darauf verwenden, um den Wärmeüberschuss abzubauen. Erreichen die Temperaturen am 6. Januar noch +4 bis +8 Grad, so sinken die Werte bis zum 8. Januar auf +0 bis +5 Grad und bis zum 11. Januar auf -2 bis +2 Grad ab.

Mit anderen Worten formuliert, berechnet die Wetterprognose der Amerikaner eine überwiegend nasskalte Wetterentwicklung, bei der Winterwetter ab den mittleren Lagen wahrscheinlich und der Grundstein für einen möglichen Hochwinter in der zweiten Januar-Dekade gelegt wird.

Auf den Punkt gebracht: Möglichkeit von (hoch)winterlichen Wetterlagen

Das Resümee der vergangenen Tage bleibt auch heute bestehen. Die Großwetterlage befindet sich im neuen Jahr im Umbau und mit einem Ende der Westwetterlage wird überhaupt erst die Grundlage für einen möglichen Vorstoß des Winters geschaffen. Anders ist das nicht möglich und sollte sich auf dem Atlantik kein Blockadehoch aufbauen können, wird die Westwetterlage auch die erste Januar-Hälfte dominieren können. Mit dem Hochwinter wird das dann erst einmal nichts und eine Singularität könnte greifen: Was ist dran am Wetter-Mythos: Ist bis 6. Januar kein Winter, folgt auch keiner mehr dahinter?

Welche Wetterentwicklung wahrscheinlich ist

Agieren die Vorhersagemodelle noch zögerlich und berücksichtigen noch die Möglichkeit einer Erhaltungsneigung, so geht der Wettertrend der Kontrollläufe in eine eindeutige Richtung. Bis zum 5. Januar setzt sich eine für die Jahreszeit zu warme Wetterentwicklung durch. Die Temperaturanomalie beträgt zwischen +2 und +5 Grad und selbst in 1.500 Meter Höhe sind mit bis +3 Grad positive Werte zu erwarten.

Im Zeitraum vom 6. bis 11. Januar sacken die Kontrollläufen - einheitlich - ab. Es gibt nur noch wenig warme Ausreißer, die Mehrheit liegt in einem zunehmend winterlichen Spektrum. Die Temperaturen in 1.500 Meter Höhe pendeln sich bis zum 11. Januar auf -6 bis -8 Grad ein. Damit Winterwetter bis auf das Flachland herab möglich wird, müssen die Höhenwerte im Bereich von -5 bis -7 Grad liegen. Für die mittleren Lagen (400 bis 800 Meter) reichen -3 bis -5 Grad aus.

Also ja, der Winter hat - trotz der Unsicherheiten - nach dem 6. Januar gute Chancen. Deutlicher zeigt sich das im nachfolgenden Mittelwert aller Kontrollläufe. Schaun mer mal.

| Tag | Temperaturspektrum | Temperaturmittelwert |

|---|---|---|

| 2. Januar (Neujahr) | +1 bis +10 Grad |

+5 bis +7 Grad |

| 6. Januar | -2 bis +10 Grad |

+2 bis +4 Grad |

| 11. Januar | -9 bis +6 Grad |

-2 bis +1 Grad |

Nächste Aktualisierung

- 20:15 Uhr: Aktualisierung der Winterprognose an dieser Stelle

Update der Wetterprognose von 20:20 Uhr

Alle Vorhersage-Modelle berechnen im Januar ein Hochdrucksystem, das sich innerhalb des Polarwirbels ausdehnt und den Wirbel in einen instabilen Zustand versetzten kann. Das Hoch wird von Kanada und Alaska aus in den Polarwirbel hineingeschoben und festigt seine Position bis zum 4. Januar zwischen Alaska und Sibirien.

Winterwetter ist nicht gesichert

Der Hochdruckeinschub kann ein Winterbringer sein, doch dafür ist ein Blockadehoch auf dem Atlantik notwendig. Das aber ist bis zum 4. Januar - also der erweiterten Mittelfrist - nicht zu erkennen. Verläuft die Hochdruckachse innerhalb des Polarwirbels zudem noch stringent von Kanada nach Sibirien, wird das mit dem Winter so schnell nichts. Auf ein erneutes Scheitern des Winters sei an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich hingewiesen. Mit entscheidend wird die Ausrichtung des Polarhochs sein.

Achsausrichtung des Polarhochs passt für den Winter

Anders als noch in den vergangenen Stunden mehren sich die Signale, dass sich zwischen Alaska/Kanada und Sibirien keine Hochdruckzone wird entwickeln können. Stattdessen strebt der Hochdruckkeil in Richtung Grönland.

Das Ende der Westwetterlage

Die Achsausrichtung wiederum schwächt die atlantische Frontalzone und deren von Neufundland bis nach Skandinavien verlaufende Tiefdruckrinne. Das Azorenhoch nutzt seine Chance und keilt nach der Wetterprognose der Amerikaner bis zum 7. Januar nach Norden auf und positioniert sich bis zum 9. Januar als Blockadehoch auf dem Atlantik.

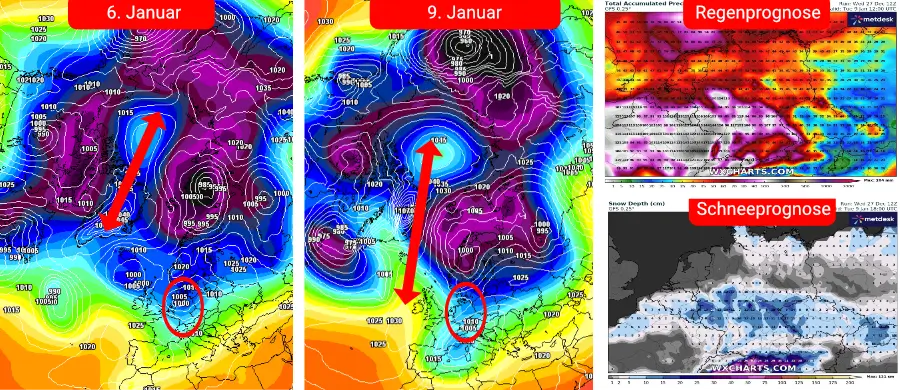

Nasskalt über tieferen, winterlich ab den mittleren Lagen

Das Strömungsmuster meridionalisiert und ein Teil des Polarwirbels trogt von Skandinavien in Richtung Deutschland aus. Da vom Winter aber bisweilen nicht viel zu sehen war und die Temperaturen auf einem ungewöhnlich hohen Niveau verweilen, muss die kalte Luft den Temperaturüberschuss erst einmal abbauen. Die Temperaturen erreichen am 6. Januar noch +0 bis +4 Grad und sinken bis zum 9. Januar auf -5 bis +0 Grad ab. Über den westlich gelegenen Ballungsgebieten pendeln sich die Temperaturen mit +0 bis +5 Grad in den nasskalten Bereich ein. Die Schneefallgrenze sinkt bis auf die tieferen Lagen ab und oberhalb etwa 200 bis 400 Meter setzt sich zunehmend Winterwetter durch.

Wetterprognose der Europäer: Optionen auf Winterwetter

Die Wettervorhersage der Europäer bietet heute Abend eine Vielzahl am möglichen Entwicklungsvarianten. Die wichtigste ist zum 5. Januar die Entstehung eines Blockadehochs auf dem Atlantik. Die Westwetterlage endet und das Strömungsmuster meridionalisiert.

Der zweite Parameter aber passt nicht und zeigt sich in Form einer Hochdruckzone quer durch den Polarwirbel von Alaska/Kanada nach Sibirien reichend. Infolge daraus wird der Polarwirbel zwischen Kanada und Grönland gestärkt, während die daraus resultierende Frontalzone vom Hochdrucksystem blockiert wird. Es ist somit nur eine Frage der Zeit, bis das Blockadehoch nach Europa abkippt und eine Querverbindung mit dem Kontinentalhoch eingeht.

Die wahrscheinlichsten Wetterentwicklungen hieraus wären eine ungewöhnlich warme Südwestwetterlage, oder eine Hochdruckwetterlage, bei der sich aus östlichen Richtungen auch kalte Luftmassen einschleichen können. Da aber der Niederschlag fehlt, läuft eine solche Variante oftmals auf Kahlfrost hinaus.

Zusammenfassung: Randfaktoren sprechen für eine Umstellung der Großwetterlage

So ist es und so bleibt es - auch heute Abend. Der AO-Index (Zustand des Polarwirbels) hat zwischenzeitlich negative Werte angenommen und wird sich im Januar weiter in die negative Richtung entwickeln können. Der NAO-Index zieht im Januar nach und zeigt kaum noch positive Signale.

Infolge daraus wird der Polarwirbel im Januar an Stabilität verlieren und ein Blockadehoch wird auf dem Atlantik zunehmend wahrscheinlicher. Für den Winter über Deutschland sind das gute Voraussetzungen.

Major-Warming in Stratosphärenhöhe?

Bis zum 3. Januar baut sich in Stratosphärenhöhe ein kräftiges Minor-Warming mit Ansatz zu einem Major-Warming auf. Während ein Minor-Warming so gut wie keine Auswirkungen auf die unteren Schichten des Polarwirbels hat, sieht das mit einem Major-Warming ganz anders aus.

Der Wind dreht in der Höhe seine Richtung von West-Ost auf Ost-West und zwingt der unteren Schicht eine negative Beschleunigung auf. Nachfolgend wird der Polarwirbel von oben herab geschwächt. Aktuell betragen bis zum 1. Januar die Windgeschwindigkeiten in Stratosphärenhöhe +144 km/h, sinken bis zum 9. Januar auf +18 km/h ab und steigen darüber hinaus auf +40 km/h an. Eine Windumkehr findet nach den Berechnungen von heute Abend nicht statt - es ist aber nach wie vor eine knappe Angelegenheit und könnte für den Hochwinter im Januar und Februar noch von entscheidender Bedeutung sein. Klar ist, dass der Winter bis zum 6. Januar kaum Chancen hat, sich über Deutschland durchzusetzen. Darüber hinaus… - Schaun mer mal.