Faktencheck Winter

Die Temperaturen haben im Winter - anders als im Sommer - eine enorme Bandbreite. Theoretisch sind Werte von -36 bis +24 Grad möglich - alles schon dagewesen. Doch häufiger zeigt sich der Winter mit einem Mittelwert von +0 bis +6 Grad schwankend über weite Strecken von seiner nasskalten Seite. Der sog. Flachlandwinter ist in den letzten 10 Jahren zu einer seltenen Erscheinung geworden und frustriert den einen oder anderen Winterfan zunehmend. Aber selbst in den mittleren Lagen schwinden die Schneetage.

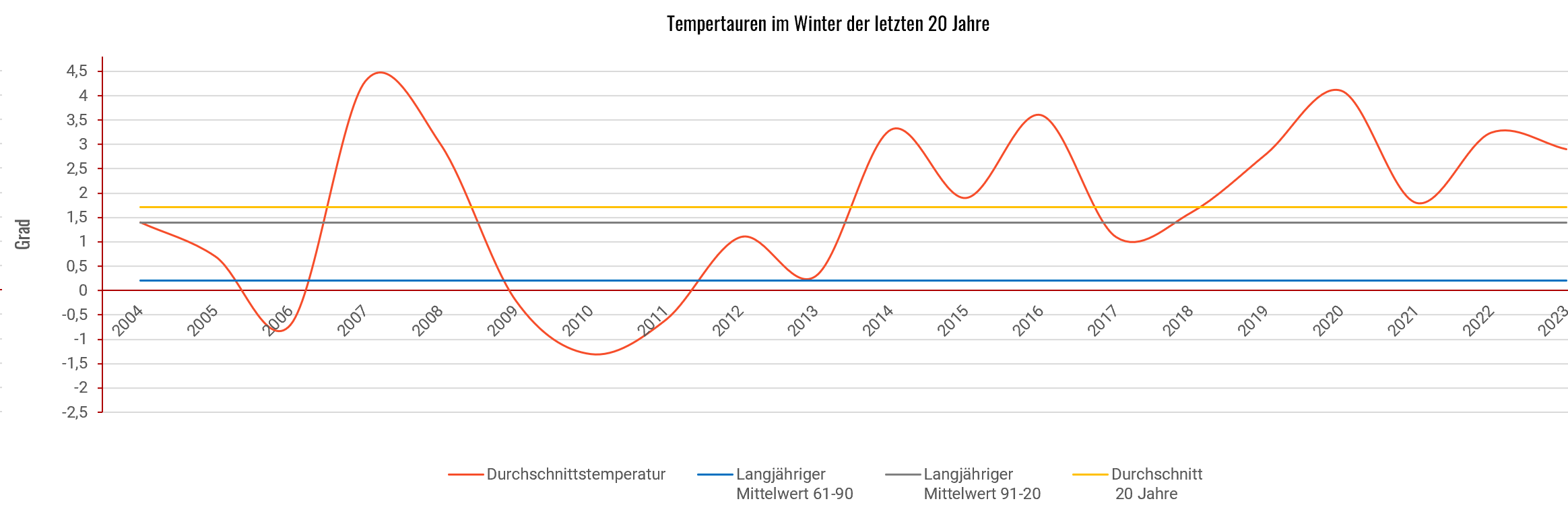

Die Winter sind nicht immer zu warm

Bemüht man die Statistik und betrachtet die letzten Jahre, so fällt auf, dass die Winter Schwankungen aufweisen und keineswegs immer zu warm waren. Auffällig waren die Winter von 2009 bis 2011 mit dem spektakulären Winter 2010 und der weißen Weihnacht.

Die höchste Temperatur

Am 16.12.1989 wurde mit +24 Grad in Mühlheim (Baden) aufgestellt, aber auch der Januar kann mit +20,7 Grad glänzen. Der Februar schaffte es immerhin auf +23,1 Grad. Temperaturen von +20 bis +24 Grad werden als frühsommerlich warm definiert. Doch lange halten solche Extremwerte im Winter nicht und sind häufig Föhn bedingt.

Die tiefsten Werte

Der Dezember schaffte es auf einen Tiefstwert von -32,4 Grad, der Januar auf -33,5 Grad und der kälteste Wert in einem Winter wurde mit -36,3 Grad im Februar aufgestellt.

Der wärmste Winter

Der bislang über Deutschland wärmste Winter wurde im Jahr 2007 mit einer Abweichung von +4,1 Grad registriert. Die durchschnittliche Temperatur betrug damals +4,3 Grad. Nicht schlecht war der Winter 2019/20 mit einer Abweichung von +3,9 Grad. In Summe aber zeigen sich immer wärmer werdende Winter in immer kürzeren Abständen.

Der Jahrhundert-Winter

Auch wenn die Medien fast jedes Jahr einen neuen Jahrhundert-Winter ausrufen - es gab bislang nur einen, der es verdient hat, so benannt zu werden. Im Winter 1962/63 lag die durchschnittliche Temperatur bei -5,43 Grad und die Abweichung zum vieljährigen Mittelwert von 1961 und 1990 betrug -5,63 Grad.

-

+0,2 Grad

-

+4,3 Grad (2007)

-

-5,43 Grad (1962/63)

-

+24,0 Grad

-

-36,2 Grad

-

21,1

-

55

-

Null

Die Sonne hat im Winter - aufgrund des flachen Sonnenstandes - nur wenig Kraft. Selbst ganztägiger Sonnenschein schafft es nach einer frostigen Nacht kaum mehr, die Temperaturen nennenswert nach oben zu bewegen.

Durchschnittliche Sonnenscheindauer

Im Zeitraum von 1930 an betrug die durchschnittliche Sonnenscheindauer im gesamten Winter 164 Stunden. Pro Monat also gerade einmal 54 Stunden. Den wenigsten Sonnenschein gab es im Winter 2011/12 mit 92,93 Stunden. Vergleichsweise viel gab es 1948/49 mit 236 Stunden. Zum Vergleich: Im Sommer beträgt die durchschnittliche Sonnenscheindauer 638,93 Stunden!

Der niedrige Sonnenstand begünstigt Nebel und Hochnebel, ebenso wie dunstige Wetterlagen. Auch Inversionswetterlagen treten im Winter häufiger auf.

Die Sonnenscheindauer nimmt ab

Zum meteorologischen Winteranfang am 1. Dezember beträgt die Sonnenscheindauer 8 Stunden und 05 Minuten. Am kürzesten Tage - der Wintersonnenwende - beträgt die Tageslänge 7 Stunden und 44 Minuten.

Und wieder zu

Ende Januar sind es schon 9 Stunden und 07 Minuten und am Ende des Winters beträgt die Tageslänge 10 Stunden und 55 Minuten.

-

8 Stunden 05 Minuten

-

9 Stunden 07 Minuten

-

10 Stunden 55 Minuten

-

7 Stunden 44 Minuten

-

92,3 Stunden

-

236 Stunden

-

153 Stunden

Im Durchschnitt erreicht die Niederschlagssumme im Winter 180 l/m² (Sommer: 239 l/m²) und damit beinhaltet er zugleich die niederschlagsärmsten Monate des ganzen Jahres.

Wenig Niederschlag im Winter

Der Grund für die geringere Niederschlagsneigung ist die zunehmend kälter werdende Luft, die zum einen weniger Feuchtigkeit aufnehmen kann und zudem noch Hochdruckgebiete - vor allem die kontinentalen - begünstigt.

Trockene Winter

Im Winter 1890/91 gab es mit 66,51 l/m² den wenigsten Niederschlag, aber auch der Winter 1971/72 zeigte sich mit 67,30 l/m² sehr trocken.

Sehr nasse Winter

Setzt sich im Winter die sog. Westwetterlage durch, so kann auch einiges an Niederschlag zusammen kommen. Die höchste Niederschlagssumme wurde im Winter 1947/48 mit 298,12 l/m² gemessen. In diesem Winter wurde zudem mit 33,51 l/m² die höchste Tagesniederschlagsmenge im Flächenmittel registriert. In jüngerer Zeit stach mit 221 l/m² der Winter 2019/2020 hervor.

-

180 l/m²

-

289,12 l/m²

-

66,51 l/m²

-

Häufiger möglich - Schwerpunkt liegt im Dezember und Februar

Der Schnee wird vor allem von den Kindern geliebt, doch gibt es auch zahlreiche Erwachsene, die den Schnee lieben. Besonders besinnlich sind die Tage, an denen der Schnee den Alltagslärm dämpft und man die Tage ruhiger angehen lässt. Andererseits ist der Schnee - hauptsächlich im Berufsverkehr - eine unerwünschte Begleiterscheinung im Winter. Und man stellt mal wieder fest: Das Wetter kann es niemanden recht machen.

Der Flachlandwinter

Die Winter der letzten 20 Jahre sind deutlich wärmer geworden. Im Schnitt um +1,5 Grad. Das erklärt, warum die Schneefallgrenze sich von den unteren mittleren Lagen (300-500 Meter) in die höheren mittleren Lagen (500 - 800 Meter) verlagert hat und eine geschlossene Schneedecke - und damit der Flachlandwinter - in tieferen Lagen (0- 300 Meter) seltener geworden ist. In den letzten Wintern aber ist die geschlossene Schneedecke auch ab den mittleren Lagen auffällig rückläufig

Schneetage

Durchschnittlich bringt es ein Winter auf 34,9 Tage (91/20: 23,7 Tage), an denen eine Schneedecke vorhanden ist. In den vergangenen 30 Jahren hat die Anzahl der Schneetage um -11,2 Tage abgenommen, was einen Flachlandwinter nur noch unter optimalen Bedingungen möglich macht. Im Winter 1967/68 gab es mit 44 die meisten Schneetage. In jüngster Zeit sticht der Winter 2008/09 mit 30,2 Schneetagen hervor. Im Winter 2020/21 gab es 28 Schneetage.

Die wenigsten Schneetage gab es mit 3,7 Tagen im Winter 2019/20 - Rekord!

Weiße Weihnachten weniger wahrscheinlich

Interessant wird es in der Vorweihnachtszeit - klappt es mit einer weißen Weihnacht, oder wird es doch nur wieder grün? In 15 bis 20 Prozent der Fälle sind weiße Weihnachten zu erwarten (in tieferen Lagen sogar nur zu 12,5 Prozent), was in etwa bedeutet, dass nur alle acht Jahre weiße Weihnachten möglich sind (mehr dazu: Wetter Weihnachten || Mythos Weihnachtstauwetter).

-

34,9 Tage (61/90)

23,7 Tage (91/20) -

3,7 Tage (2019/20)

-

ab 500 Meter

-

Wenig wahrscheinlich

-

330 cm (1941) / 770 cm (1948)

Berühmt und berüchtigt sind die Wetterkapriolen im Winter, wenn mit einem kräftigen Schneeschauer, einem Kaltlufteinbruch, oder gar einem Wintergewitter kurzzeitig das öffentliche Leben aus dem Tritt gebracht wird. Binnen Minuten können durch einen heftigen Wintereinbruch Verkehrsinfrastrukturen stark beeinträchtigt werden.

Stürmische Turbulenzen

Aber nicht nur das - gerade durch die häufigen Temperaturwechsel im Früh- und Spätwinter ergeben sich enorme Temperaturgegensätze, was gerade entlang der Luftmassengrenze zu turbulenten Wettererscheinungen führen kann.

Von Extremschneefall hin zu Dauerregen und stürmischen Winden ist alles möglich. In Erinnerung aber bleibt der Orkan Lothar am zweiten Weihnachtsfeiertag 1999, der vordergründig über dem Süden wütete. Die Spitzenwindgeschwindigkeit aber wurde am 27. Februar 1990 mit 265 km/h über dem Wendelstein registriert.

Luftmassengrenzen und Schnellläufer

Auf diese zwei Phänomene sind im Winter zu achten. Immer wenn es um Luftmassengrenzen, Schnellläufer oder Randtiefentwicklungen geht, sind Extremwetterereignisse zu erwarten.