Wetterprognose: Polarwirbel dreht auf - Stürmisches oder winterliches Februarwetter?

Der Polarwirbel verlagert sich Anfang Februar in Richtung Skandinavien und ist damit ein Baustein für einen möglichen Umbau der Großwetterlage in Richtung Winter. Entscheidend ist jedoch das Verhalten eines Hochdrucksystems, was neben Winter- auch für Sturmwetter sorgen kann.

Ein kräftiger und auch über tieferen Lagen teils stürmischer Wind wirbelt heute die eine oder andere Frisur durcheinander. Über den exponierten Lagen sind schwere Sturmböen und über den Küstenregionen und den höheren Lagen können orkanartige Winde vorherrschend sein (Warnlagenbericht). Der Wind bläst eine Schauerfront von West nach Ost, welche Deutschland zum Nachmittag nach Osten verlässt, aber über Baden-Württemberg und Bayern noch für - teils gewittrige - Schauer sorgen kann. Die Temperaturen steigen kräftig an und erreichen mit +10 bis +14 Grad und über dem Südwesten mit bis +16 Grad ihr Maximum.

Frühling Anfang Februar?

Mit Ausnahme vom Freitag - wo der Wind nochmals böig auffrischen und für nennenswerten Niederschlag sorgen kann - beruhigt sich das Wetter über Deutschland. Der Grund ist eine Hochdruckzone, welche sich bis in den Februar hinein behaupten und für ein Wechselspiel aus Sonne, Wolken, Nebel und Hochnebel, sowie gelegentlich für etwas Regen sorgen kann. Die Temperaturen bleiben mit +8 bis +12 Grad und örtlich mit bis +14 Grad für die Jahreszeit deutlich zu hoch und so manch ein Prognose-Modell berechnet mit bis +16 Grad auch einen frühlingshaft warmen Start in den Februar. Mehr dazu: Wetter Februar.

Aktiver Polarwirbel verlagert sich nach Skandinavien

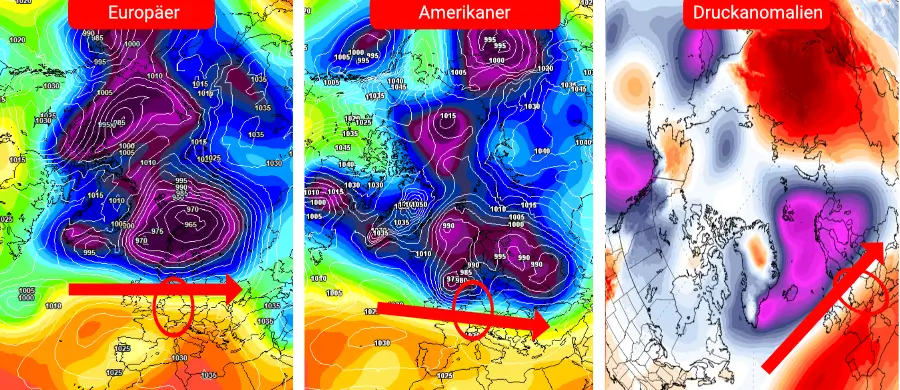

Beeindruckend sind die oben stehenden Wetterkarten des Polarwirbels. Mit allen Mitteln dehnt sich der Polarwirbel Anfang Februar in Richtung Skandinavien aus und führt auf seiner Vorderseite die ungewöhnlich warmen Luftmassen nach Norden.

Kippmuster - nasskaltes Wetter mit optionalem Winterwetter ab den mittleren Lagen

Zunächst einmal berechnen alle Vorhersage-Modelle eine westlich strukturierte Großwetterlage, bei der mit einem nach Süden zurückweichenden Hoch erneute Starkwindereignisse nicht ausgeschlossen werden können. Das Potential für Randtiefentwicklungen ist nach der Wetterprognose der Europäer ab dem 3. Februar zu erkennen. Deutlicher treten die Randtiefentwicklungen mit optionalen Schnellläufersystemen in der Vorhersage der Amerikaner in Erscheinung.

Worauf es jedoch ankommt, ist die Achsausrichtung, sowohl vom nach Süden ausweichenden Hoch, als auch dem Polarwirbel selbst. Die Amerikaner bringen eine Nordwestwetterlage ins Spiel, welche von den Kontrollläufen gestützt wird.

Winterwetter?

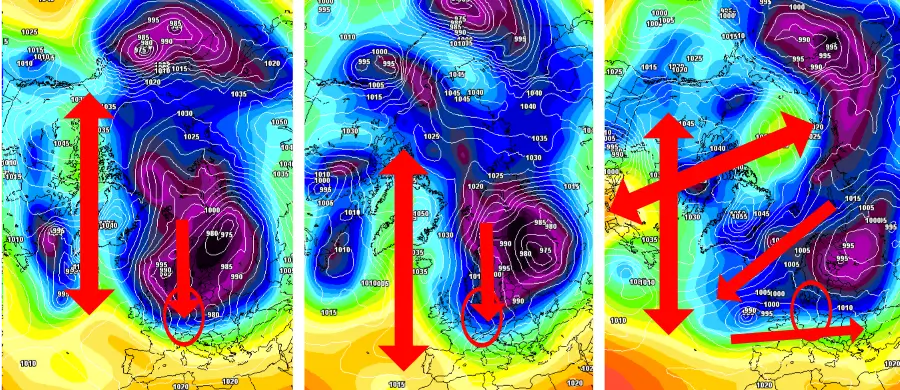

Um mögliche Spekulationen um den Winter gleich zu unterbinden - die Wetterprognose der Amerikaner berechnet für die tieferen Lagen keinerlei winterliche Wetterverhältnisse. Zwar kippt das Strömungsmuster kurzzeitig auf Nordwest und kann ab den mittleren Lagen für winterliche Wettererscheinungen sorgen, doch für tiefere Lagen hat das einen mehr nasskalten Witterungscharakter zur Folge. Zudem dehnt sich das Hoch auf dem Atlantik nach Norden in Richtung Island aus, doch bevor sich die Großwetterlage auch nur annähernd in Richtung Winter entwickeln kann, kippt das Muster erneut. Der Polarwirbel regeneriert sich zügig und dreht sich bis zum 8. Februar erneut über Kanada ein. Das Spiel beginnt von Neuem und bestätigt eine Erhaltungsneigung, bei der eine winterliche Wetterentwicklung eine nur untergeordnete Rolle spielt.

Die Chancen auf Winterwetter

Interessant ist heute erneut in den Berechnungen zu beobachten, wie die Vorhersagemodelle die These der vergangenen Tage immer wieder aufgreifen, diese jedoch nicht vollenden.

Absolut gestörte Zirkulation

Der Ansatz einer absolut gestörten Zirkulation ist bei der Wettervorhersage der Amerikaner kurzzeitig zum 4. Februar auszumachen. Das Hoch dehnt sich weit in Richtung östliches Kanada aus und versucht eine Hochdruckzone in Richtung Alaska aufzubauen. Dieses Datum kann auch als Schlüsselszene im Hinblick auf den Winter bewertet werden.

Warum? Nun, die Prognose der Amerikaner ist nur eine mögliche Entwicklung. Und schaut man sich die Kontrollläufe hinsichtlich einer absolut gestörten Zirkulation an - also einer Zirkulation, bei der die atlantische Frontalzone vollständig außer Kraft gesetzt wird - so ergeben sich für den Winter dann doch noch ganz andere Möglichkeiten. Wir haben diese einmal gegenübergestellt.

Auf den Punkt gebracht: Nasskalt mit winterlichen Optionen ab den mittleren Lagen

Damit der Winter überhaupt möglich gemacht werden kann, muss der Polarwirbel in Richtung Skandinavien verlagert werden. Das wird von den meisten Vorhersage-Modellen bis zum 3. Februar auch so simuliert. Damit das aber nicht in eine Westwetterlage abdriftet, muss sich das Azorenhoch auf dem Atlantik als Blockadehoch aufstellen. Dieser Prozess ist aktuell noch infrage zu stellen, doch ist dies im Hinblick auf den Winter von essenzieller Bedeutung.

Was wahrscheinlich ist

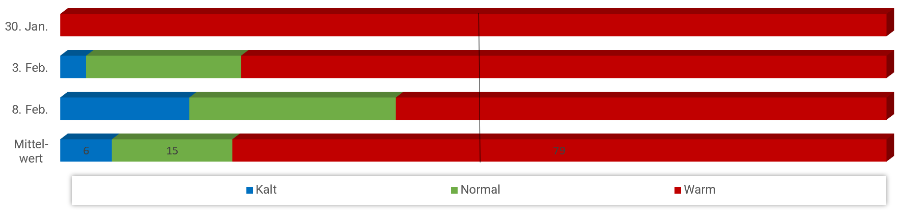

Die Kontrollläufe bestätigen mit Temperaturen in 1.500 Meter Höhe im Zeitraum vom 3. bis 8. Februar mit -3 bis -5 Grad eine für tiefere Lagen nasskalte Wetterentwicklung. Der Winter wird ab den mittleren Lagen wieder optional. Mehr ist in Bezug auf Winter - für den Moment - nicht zu erwarten. Zunächst muss klar sein, ob sich auf dem Atlantik ein Blockadehoch ausbilden kann. Schaun mer mal.

| Tag | Temperaturspektrum | Temperaturmittelwert |

|---|---|---|

| 30. Januar | +3 bis +12 Grad |

+7 bis +9 Grad |

| 3. Februar | +1 bis +12 Grad |

+6 bis +8 Grad |

| 8. Februar | -4 bis +12 Grad |

+5 bis +7 Grad |

Nächste Aktualisierung

- 20:15 Uhr: Aktualisierung der Winterprognose an dieser Stelle

Update der Wetterprognose von 20:18 Uhr

Wer sich noch Hoffnungen auf den Winter macht, der muss sich weiterhin in Geduld üben. Der Polarwirbel verlagert sich bis Anfang Februar von Grönland und Island, über das europäische Nordmeer in Richtung Skandinavien. Das hat zur Folge, dass Deutschland zunächst auf die warme Vorderseitenanströmung der Frontalzone gelangt und nachfolgend in den direkten Einflussbereich des Tiefdrucksystems über Skandinavien.

So zeigt sich das Wetter nach Durchzug einer Regenfront am Freitag bis Ende Januar zumeist schwachgradientiger Struktur. Bei einem Wechselspiel aus Sonne, Wolken, Nebel- und Hochnebelfelder sind auch gelegentliche Regenspritzer nicht auszuschließen. Die Temperaturen erreichen +8 bis +12 Grad und können bei einer längeren Sonnenscheindauer bis +14 Grad ermöglichen. Spielt Nebel eine Rolle, so schwanken die Werte um die +5 Grad-Marke. Von Winter keine Spur.

Kein Winterwetter

Anfang Februar drücken die Gradienten das Skandinavientiefs gegen das Hoch und verdichten sich in diesem Prozess. Der Wind intensiviert sich und die Niederschlagsneigung nimmt zu. Die Grundströmung dreht bis zum 3. Februar von westliche auf nordwestliche Richtungen und drückt die Niederschlagsfelder an die Alpen, sodass regional mit kräftigem und länger andauerndem Niederschlag gerechnet werden kann. Die Temperaturen bleiben mit +8 bis +12 Grad für die Jahreszeit zu hoch.

Nah dran am Frühling

Betrachtet man die Wettervorhersage des amerikanischen Vorhersagemodells, so ist auch bis zum 9. Februar nicht mit einem neuerlichen Durchbruch des Winters zu rechnen. Zwar wölbt sich das Hoch über dem Atlantik nach Norden auf, kippt jedoch relativ zügig nach Osten ab und verlagert sich in Richtung Mitteleuropa.

In der Zwischenzeit zentralisiert sich der Polarwirbel über Kanada und lässt über dem östlichen Kanada kalte Luftmassen polaren Ursprungs in Richtung Neufundland - und damit auf den Atlantik - ausströmen. Dort angekommen, kommt es zu erneuten Ausbildung von Tiefdruckgebieten, welche in Richtung Europa streben und im Verbund mit dem Hochdrucksystem auf ihrer Vorderseite ungewöhnlich warme Luftmassen nach Deutschland, Österreich und die Schweiz führen. Die Temperaturen erreichen zumeist +8 bis +12 Grad und können phasenweise bis +16 Grad erreichen. Nah dran am Frühling, weit weg vom Winter.

Welche Optionen hat der Winter?

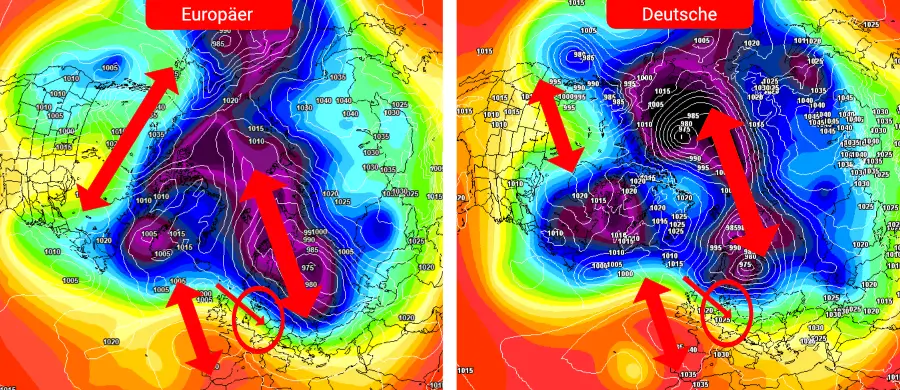

Die Wetterprognose der Europäer und die des deutschen Vorhersagemodells, haben einen anderen Ansatz. Der Polarwirbel verlagert sich deutlich weiter nach Osten und zentralisiert sich im Bereich der Karasee, Barentssee und Skandinavien.

So ergibt sich die Möglichkeit, dass sich von Alaska und Kanada bis zu den Azoren eine Hochdruckzone erstrecken kann. Genau genommen spiegelt das die absolut gestörte Zirkulation wider, welche in den vergangenen Tagen häufiger als Hypothese vorgestellt wurde.

So klappt das mit dem Winter

Spielt man diese Varianten durch, so können sich winterliche Varianten ergeben - jedoch nicht vor dem 3. Februar. Abhängig ob Winter oder nicht, ist letztlich die Möglichkeit der Ausbildung eines Blockadehochs auf dem Atlantik. Kommt das Blockadehoch, lässt sich über den Winter spekulieren, kommt es nicht, wird sich eine mögliche winterliche Entwicklung auf die zweite Februar-Dekade verschieben.

Dann aber ist schon Spätwinter und das bedeutet, dass für einen Flachlandwinter die Temperaturen in 1.500 Meter Höhe zwischen -6 und -8 Grad betragen müssen. Für Winter ab den mittleren Lagen reichen -4 bis -6 Grad aus.

Die Randfaktoren

Ein klares Zeichen für ein mögliches Blockadehoch auf dem Atlantik ist der sogenannte NAO-Index, der sich in diesem Fall in die negative bis neutrale Richtung entwickeln sollte. Zum aktuellen Stand ist der NAO-Index deutlich positiv bewertet und erreicht seinen Höhepunkt zum 28. Januar. Nachfolgend neutralisiert sich der NAO-Index. Die Grundvoraussetzungen für ein Blockadehoch auf dem Atlantik sind gegeben.

Ein weiterer Indikator ist der sogenannte AO-Index. Dieser spiegelt den Zustand des Polarwirbels wider. Der AO-Index erreicht Ende Januar seinen Höhepunkt und sinkt nachfolgend in den deutlich negativen Bereich ab. Das lässt den Rückschluss auf einen sich abschwächenden und zunehmend instabil werdenden Polarwirbel zu. Im Resümee lässt sich festhalten, dass das Wetter Anfang Februar mit einer höheren Wahrscheinlichkeit nasskalt ausfallen wird, wobei die Randfaktoren eine winterliche Wetterentwicklung nicht ausschließen lassen. Schaun mer mal.