November-Trend: Der erste Schnee oder die Fortsetzung des warmen Herbstwetters?

Auf dem Atlantik brodelt sich was zusammen, was im Oktober noch zu ungewöhnlichen Temperatursprüngen führen kann. Und unter bestimmten Voraussetzungen kann schon ein frühzeitiger Baustein für das Wetter im November gesetzt werden, zumal der Polarwirbel derzeit kein gutes Gesamtbild abgibt.

Unbeständig zeigt sich das Wetter über Deutschland in den kommenden Tagen. Sonne, Wolken und gelegentliche Schauer wechseln sich in schöner Regelmäßigkeit ab, wobei die Schauer regional kräftiger ausfallen und von Gewittern begleitet werden können.

Sommer und Herbst liegen eng beieinander

Zwischen einem Tief auf dem Atlantik und einem Hochdruckkeil über Mitteleuropa werden gleich zum Beginn der neuen Woche ungewöhnlich warme Luftmassen aus südlichen Richtungen nach Mitteleuropa geführt, was die Temperaturen am Montag auf spätsommerliche +20 bis +25 Grad und örtlich auf sommerliche +27 Grad ansteigen lassen kann. Doch der Ausflug in den Sommer währt nicht lang, dafür sorgt das Tief auf dem Atlantik, das kurzzeitig mit instabilen Luftmassen in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Deutschland übergreifen und so für nennenswerten Niederschlag sorgen kann. Dazu gleich mehr.

Bis Mitte der Woche dehnt sich ein Hochdruckgebiet nach Deutschland aus und führt an seinem östlichen Gradienten aus nördlichen Richtungen kühlere Luftmassen nach Süden, was die Temperaturen über dem Westen auf +14 bis +18 Grad zurückgehen lässt. Über dem Südwesten können nach wie vor spätsommerliche +20 Grad möglich sein. Frischer wird es mit +10 bis +14 Grad über dem Osten und Nordosten, wo in klaren Nächten nicht nur mit der Ausbildung von Nebelfeldern, sondern auch mit Frost gerechnet werden kann. Mehr dazu in der aktuellen Wetterprognose zum Wetter Oktober.

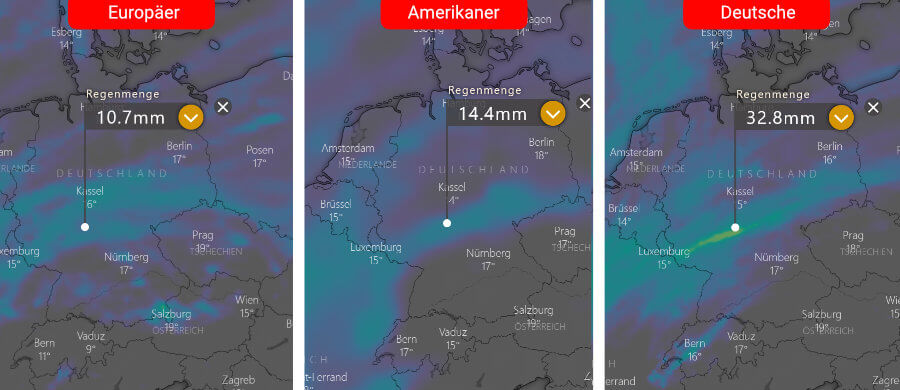

Die Regenprognose

Zwischen dem Saarland und Sachsen sind heute noch ein paar Schauer möglich. Der Montag beginnt trocken, bevor zum Nachmittag sich von Westen eine Niederschlagsfront über Deutschland ausbreitet und in der Nacht die östlichen Landesteile erreichen kann. Der Schwerpunkt der Niederschläge liegt in einem breiten Streifen vom Saarland bis nach Sachsen verlaufend. Weiter nach Norden und Süden lässt die Niederschlagstätigkeit nach und über dem südlichen Baden-Württemberg und Bayern kann es gänzlich trocken bleiben.

Das nächste Niederschlagsfeld erreicht Deutschland am Donnerstag und sorgt bis Freitag für wiederholte Niederschläge. Kumuliert man die Regensummen, so kommen bis einschließlich Freitag westlich einer Linie von Hamburg und Stuttgart verbreitet 5 bis 10 l/m² zusammen. Weiter nach Osten sind 2 bis 6 l/m² möglich, während es in Richtung des Bayerischen Waldes trocken bleiben kann. Etwas mehr Regen ist mit 15 bis 30 l/m² und örtlich bis 40 l/m² in einem Streifen vom Saarland, Mannheim, Frankfurt, Würzburg und Fulda möglich.

Wie wird das Wetter im November?

Seit einigen Tagen vollziehen die Vorhersage-Modelle in ihren Wetterprognosen große Sprünge. Mal sind es Wetterentwicklungen, die den Vollherbst nach Deutschland bringen und mal sind es Varianten, die einem Hoch mit ungewöhnlich hohen Temperaturen den Vorzug gewähren. Beide Varianten haben das Zeug dazu, das Wetter im letzten Herbstmonat November nachhaltig zu prägen.

Ungewöhnliche Wärmeentwicklung oder Frühwinter?

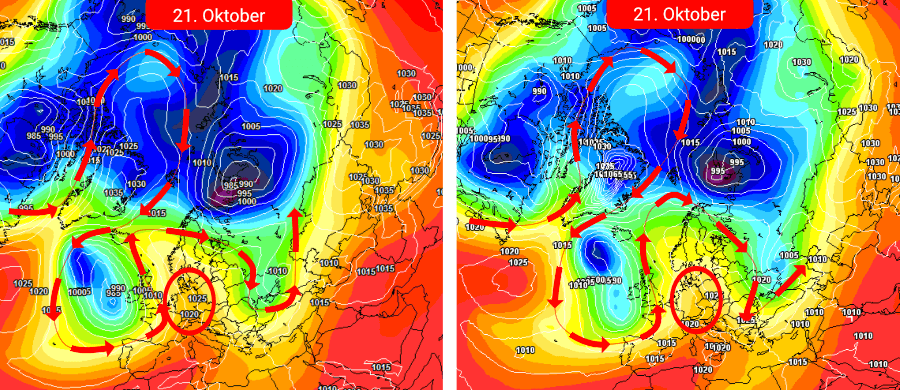

Schauen wir uns zunächst einmal eine Entwicklung an, die eine stark meridionale Ausprägung hat. Die atlantische Frontalzone versucht sich durchzusetzen und bis in den November hinein den Vollherbst nach Deutschland zu bringen. Ein Hochdrucksystem hält jedoch dagegen und lässt die Frontensysteme regelrecht auflaufen. Kommt diese Variante zustande, so spricht man von einer meridionalen Süd-Nord-Anströmung. Die Temperaturen können sich auf +18 bis +24 Grad einpendeln.

Eine solche Auflaufvariante

aber ist nicht stabil genug und sich mit einer Verlagerung der Frontalzone nach Skandinavien in das Gegenteil von zu warm entwickeln kann.

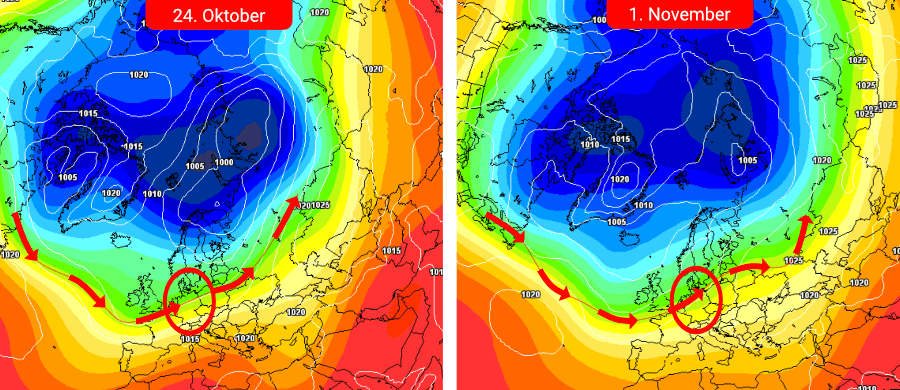

Frühwinterliche Wetteraussichten

Der Wettertrend der Amerikaner hatte eine solche Variante in den letzten Tagen in Aussicht gestellt. In diesem Fall baut sich das Hoch über Europa ab und der Hochdruckkeil über dem Atlantik entwickelt sich zu einem Blockadehoch. Das blockiert die atlantische Tiefdruckrinne und verhindert die Zonalisierung (Westwetterlage). Zur gleichen Zeit trogt ein Tief über Skandinavien nach Süden aus und führt im Verbund mit dem Hoch zu einer meridionalen Nord-Süd-Strömung.

Dieser Umstand erklärt zugleich, warum die Vorhersage-Modelle derzeit von einem in das andere Extrem schwenken. Sollte sich die Nordströmung durchsetzen können, so sinken die Werte auf +5 bis +10 Grad ab und der Frühwinter lässt sich in höheren Lagen diskutieren.

Ungewöhnliche Wärmeentwicklung - die zwei Seiten einer meridionalen Großwetterlage

Seit 2018 dominieren in auffälliger Art und Weise meridionale Wetterlagen das Wettergeschehen über Mitteleuropa. Seltener kommt eine Nord-Süd- und häufiger eine Süd-Nord-Strömung zustande. Und auch wenn die Vorhersage-Modelle immer wieder einmal gern mit einer (früh-)winterlichen Nord-Süd-Strömung experimentieren, so muss man auch die andere Variante immer mit berücksichtigen. Das Kippmoment ist klein und stets vorhanden.

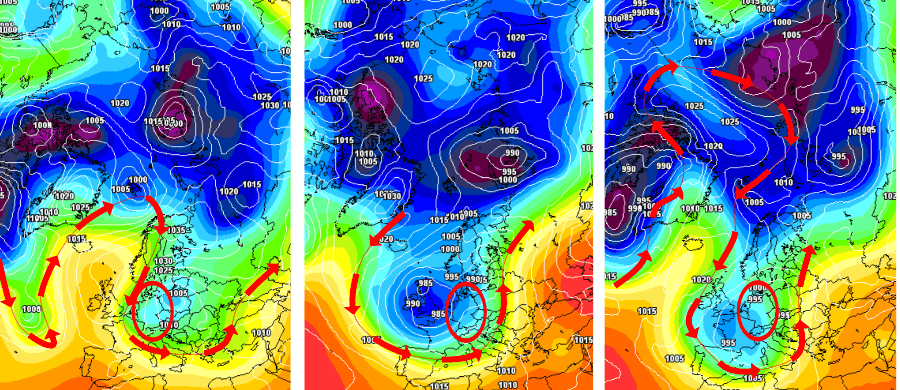

Warme Luft aus südwestlichen Richtungen

Im Falle einer meridional verlaufenden Süd-Nord-Strömung dehnen sich bereits frühzeitig auf dem Atlantik die Tiefdrucksysteme weit nach Süden aus. Dem Hoch bleibt somit kein Spielraum mehr, um sich auf dem Atlantik als Blockadehoch zu positionieren. Stattdessen findet das Hoch seinen Platz über Europa und strebt von dort aus nach Skandinavien hoch. Da sich Tiefdrucksysteme gegen und Hochdrucksysteme im Uhrzeigersinn drehen, werden zwischen den beiden Fronten warme Luftmassen aus südlichen Richtungen nach Norden geführt.

Sowohl die Europäer, als auch die Amerikaner bilden für den November eine solche Wetterentwicklung ab. Kurz zur Erinnerung - gestern noch hatten die Amerikaner für Anfang November eine frühwinterliche Wetterentwicklung in Aussicht gestellt - doch im Vergleich zu den Kontrollläufen wurde schnell klar, dass sich diese spezielle

Variante nicht durchsetzen kann. Heute nun eine 180-Grad-Wende, die im Zuge einer meridionalen Grundströmung auch so erwartbar war.

Wie warm kann es werden?

Das Hoch dominiert die Großwetterlage, was zum einen die Niederschlagsaktivität zurückgehen und die Neigung zu - teils zähen - Nebelfeldern ansteigen lässt. Die Temperaturen können in den - klaren - Nächten auf +5 bis +10 Grad zurückgehen und am Tage +14 bis +18 Grad und örtlich bis +20 Grad ermöglichen, was für Anfang November ungewöhnlich warm wäre. Hält sich der Nebel, pendeln sich die Werte um die +10 Grad-Marke ein.

Erhöhte Aktivität des Polarwirbels - die Westwetterlage

Im Oktober und November ist die Zeit, wo der Polarwirbel in Rotation versetzt wird und das Wetter an seinen südlichen Gradienten zunehmend beeinflussen kann. Als Faustregel gilt - je stabiler der Polarwirbel, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Westwetterlage oder zumindest einer erhöhten Wellenbewegung entlang der Polarfront. Meridional verlaufende oder gar gestörte Zirkulationsmuster sind dann in der Relevanz zweitrangig.

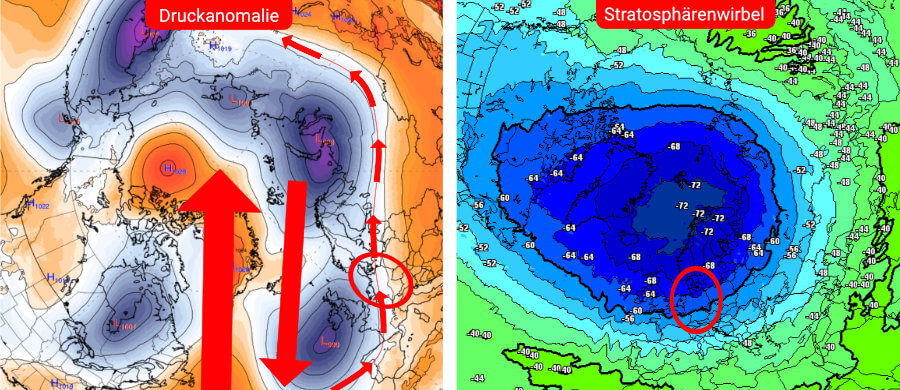

Ein Blick auf den Zustand des Polarwirbels lohnt sich also, wenn man wissen möchte, welche Rolle eine Westwetterlage spielen kann. Der Polarwirbel gewinnt an Substanz und prägt sich bis in Stratosphärenhöhe aus. Bis November befindet sich der Schwerpunkt des Stratosphärenwirbels zwischen Grönland, dem europäischen Nordmeer und der Barentssee. Störungen des Stratosphärenwirbels in Form eines Minor-Warmings sind nicht zu erkennen. Da läuft alles nach Plan.

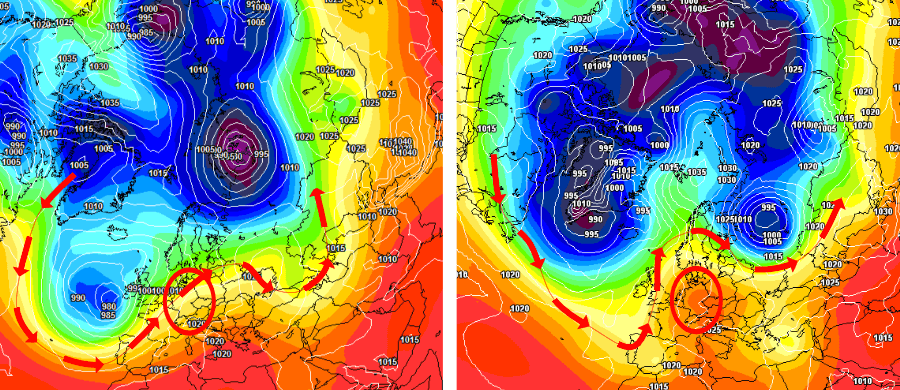

Der noch nicht intakte Polarwirbel

Was interessant ist, sind die Störeinflüsse in den unteren Luftschichten und diese sind nach den Druckanomalien deutlich in Form von Hochdruckeinschüben sichtbar. Der Polarwirbel kann sich in dieser Variante nicht in seiner klassischen Formation ausbilden und es zeigt sich ein Tiefdruckzentrum im Bereich zwischen der Barents- und Karasee und einem weiteren vor England, während das Hoch einen Keil vom Atlantik über Grönland bis weit in den Polarwirbel hineintreibt.

Der Polarwirbel ist somit gestört und das spricht eigentlich für eine höhere Wahrscheinlichkeit für eine bis in den November hinein anhaltende meridionale Grundströmung. Eigentlich! Doch das Tiefdruckzentrum zwischen der Barentssee und der Karasee ist äußerst kräftig strukturiert und erhält eine Tiefdruckrinne in Richtung England auf dem Atlantik aufrecht. So werden - über Umwege - kühle Luftmassen auf dem Atlantik gepumpt, was eine Westwetterlage mit einer südwestlich ausgerichteten Achse bis November ins Spiel bringen kann.

Auf den Punkt gebracht: Mischwetterlage

Der Wettertrend einer Mischwetterlage zeichnet sich schon seit einigen Tagen ab und ist für den Moment eine sehr wahrscheinliche Wetterentwicklung, die sich bis in den November hinein als dominierend herausstellen kann.

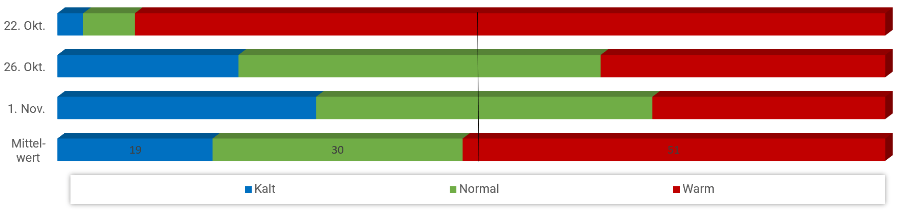

Für Deutschland, Österreich und die Schweiz bedeutet das einen abwechslungsreichen Wettercharakter, der mit einer Vorderseitenanströmung der Luftmassen sehr warm und nachfolgend kühler ausfallen kann. Die Kontrollläufe stützen eine solche Wetterentwicklung, die im Vergleich zum vieljährigen Mittelwert vom 24. Oktober bis November um +1 bis +2 Grad zu warm ausfallen kann. Die ungewöhnlich warmen Prognosen der Europäer und der Amerikaner bilden im Vergleich zu den Kontrollläufen die - mit Abstand - wärmsten Varianten ab. Möglich ja, wahrscheinlich nein. Kältere Varianten, die zu einem frühwinterlichen Wetter über Deutschland führen können, sind zwar vertreten, doch genauso wahrscheinlich, wie Temperaturen weit jenseits der +20 Grad -Marke.

Die Niederschlagsprognose der Kontrollläufe steigt dem 22. Oktober an und bleibt bis zum 26. Oktober auf einem mäßig hohen Niveau. Nachfolgend gehen die Niederschlagssignale bis November in den leicht erhöhten Bereich zurück. Das spricht klar für eine abwechslungsreiche und zu warme Mischwetterlage mit südwestlicher Ausprägung, die im Mittelwert aller Kontrollläufe deutlicher hervorgehoben wird.

| Tag | Temperaturspektrum | Temperaturmittelwert |

|---|---|---|

| 22. Oktober | +10 bis +22 Grad |

+15 bis +17 Grad |

| 26. Oktober | +9 bis +20 Grad |

+13 bis +15 Grad |

| 1. November | +5 bis +22 Grad |

+11 bis +13 Grad |

Der Wettertrend für den November nach dem Langfristmodell

Das Wetter im November 2022 wird nach der aktuellen Wetterprognose des Langfristmodells mit einer Abweichung der Temperaturen gegenüber dem vieljährigen Mittelwert um +1 bis +2 Grad und im Trend um bis +2,5 Grad erheblich zu warm simuliert. Die Niederschlagsprognose ist unauffällig und im Trend - insbesondere über Norddeutschland - leicht zu nass.

Interessant wird es aber, wenn man den Blick auf Europa erweitert. Nordeuropa wird etwas zu nass, der Süden - südlich einer Linie vom Frankreich und Ungarn - erheblich zu trocken simuliert. Schaut man sich noch einmal die obenstehenden Druckanomalien bis November an, so herrscht hier eine große Übereinstimmung, was für den Rückzug des Hochs und für eine höhere Einflussnahme der atlantischen Frontalzone mit südwestlicher Ausprägung spricht. Man wird sehen.